Erkrankungen des Hüftgelenks

Schon im Kindesalter kann das Hüftgelenk durch ganz unterschiedliche Erkrankungen wie etwa die Hüftdysplasie, die Perthes’sche Erkrankung oder die Epiphysenlösung geschädigt werden. Auch Impingementvarianten („Einklemmungserscheinungen“) zwischen Hüftkopf/Schenkelhals und der Hüftpfannenumgebung können auftreten und Schmerzen verursachen.

All diese Erkrankungen haben, wenn sie nicht erfolgreich therapiert werden, eine Verformung des Hüftgelenks zur Folge, die später das Auftreten von Gelenkverschleiß, d.h. Arthrose, begünstigt. Arthrose kann aber – in Abhängigkeit von Alter und persönlicher Disposition – auch ohne derartige Vorerkrankungen auftreten. Wie viele andere Gelenkerkrankungen führt sie letztlich zu einer schmerzhaften Einsteifung des Gelenks. Hieraus entsteht ein Teufelskreis: Je mehr die Bewegung schmerzt, desto weniger wird das Gelenk bewegt und es steift ein, die Mobilität und die Körperhaltung verschlechtert sich und angrenzende Körperpartien wie etwa der Rücken werden in die Beschwerden mit einbezogen.

Nach ihrer Häufigkeit seien folgende Krankheitsbilder aufgezählt:

- Reizungen der Sehnen bzw. der Muskulatur

- Arthrose / Abnutzung des Gelenkes

- Schleimbeutelentzündungen

- angeborene Fehlstellungen / Dysplasien

- Durchblutungsstörungen / Hüftkopfnekrose

- Arthritis / Rheumatismus

- Bruch des Schenkelhalses oder des Kopfes

- Zysten / Tumore

Im Kindesalter sind Fehlstellungen und Reifungsverzögerungen der häufigste Grund, weshalb orthopädischer Rat gesucht wird. Alle Neugeborene in Deutschland erhalten innerhalb der ersten drei Lebensmonate das sog. Hüftscreening. Die Untersuchung ist gesetzlich vorgeschrieben und wird durch den betreuenden Kinderarzt oder Orthopäden durchgeführt. Wir übernehmen Therapie und Kontrollen, wenn die kindliche Hüfte nicht reif genug sein sollte.

Hüftdysplasie, Perthes’sche Erkrankung oder Epiphysenlösung sind frühe Störungen, die eine Verformung des Hüftgelenkes zur Folge haben. Es handelt sich um seltene, aber folgenreiche Erkrankungen. Ihre Erkennung und Behandlung ist Teil unserer Kernkompetenz.

Im Vorschulalter fallen häufig „innengedrehte” Hüften und X-Beine auf. Sprechen Sie uns an, meistens handelt es sich um eine vorübergehende Störung. Junge Erwachsene und Sportler leiden an Überlastungsstörungen, v.a. nach intensiver Betätigung. Wir bieten eine sportärztliche Beratung und Betreuung, dabei spielt das Bewegungsmuster und die zu Schmerzen führende Sportart eine zentrale Rolle. Die meisten Störungen können konservativ und sporttherapeutisch behandelt werden.

Die Erkrankungen des so genannten „degenerativen Formenkreises” sind vielfältig und beschäftigen jeden Menschen mehr oder weniger stark ab der 2. Lebenshälfte. Die Verläufe sind so unterschiedlich und bunt wie das Leben.

Gesundes rechtes Hüftgelenk

Behandlung

Nach einer gründlichen Untersuchung wird Ihr Orthopäde eine Diagnose stellen und Ihnen abhängig von der Art der Erkrankung und ihrem Schweregrad eine Behandlungsmethode empfehlen. Wenn Ihre Hüftgelenkserkrankung noch nicht weit fortgeschritten ist, kann sie oft durch geeignetes Training, geändertes Verhalten im Alltag, Arzneimittel oder Injektionen gebessert werden.

Wenn die Erkrankung dagegen schon ein fortgeschrittenes Stadium erreicht hat und Schmerzen Ihr Leben zunehmend und dauerhaft beeinträchtigen, ist ein gut abgestimmtes operatives Verfahren oft der einzige Weg zurück in ein normales Leben.

Ihr Orthopäde wird Sie hinsichtlich der verschiedenen Behandlungsoptionen beraten und Ihnen auch bei der Entscheidung über den für Sie richtigen Operationszeitpunkt helfen.

Das künstliche Hüftgelenk

Das künstliche Hüftgelenk bzw. die Endoprothese ist in Form und Funktion dem natürlichen Gelenk nachempfunden und modular aufgebaut. Bei seiner Implantation werden verschiedene Teile nach Art eines Baukastensystems miteinander kombiniert, um die natürliche Anatomie wieder herzustellen.

Nach diesem Prinzip wird die verschlissene Hüftpfanne im Beckenknochen durch eine künstliche Pfannenschale ersetzt, welche über ein Gleitlager (Inlay) und ein Kugelgelenk mit dem neuen Hüftschaft verbunden wird. Bei letzterem handelt es sich um den im Oberschenkelknochen verankerten Prothesenschaft, der heutzutage zumeist eine sog. Kurzschaft ist und sehr knochen- und gewebsschonend eingebacht werden kann.

Das operative Vorgehen wird als minimalinvasiv bezeichnet und beschreibt darüber hinaus, dass Muskeln und andere Gewebsteile unverletzt bleiben. Hierdurch sind Blutverlust und Komplikationen deutlich geringer. Ebenso vorteilhaft ist, dass der Patient sehr viel früher und schmerzärmer mobilisiert werden kann und seine Eigenständigkeit zurück erlangt. Ein Behandlungskonzept, welches heute unter dem Begriff „Fast Track“ oder „Rapid Recovery“ geprägt wurde.

Besonders zwei Faktoren sind für die Funktion und die Haltbarkeit der Endoprothese entscheidend:

- die Verankerung des Implantats am Knochen

- die Komponentenqualität mit besten Gleiteigenschaften der Paarung Kopf / Inlay (Tribologie)

Oben: einliegende, zementfreie Hüfttotalendoprothese

Links: Schaftvarianten nach individueller Anatomie und Knochenqualität

Die Verankerung des Implantates am Knochen

Bevorzugt und heutzutage überwiegend werden Implantate zementfrei im Knochen verankert. Voraussetzung ist eine ausreichend gute Knochenqualität, welche eine hohe Primärstabilität und später ein gutes Einwachsverhalten verspricht. Die Prothesenoberflächen haben hierzu eine feinporöse, knochenfreundliche Oberflächenbeschichtung aus Mineralsalzen, die das Knochenwachstum und die sichere Integration anregen (z.B. Hydroxylapatit). Nach etwa 12 Wochen ist der Knochen an der Prothesenoberfläche angewachsen und bildet mit dem Implantat eine feste und dauerhafte Einheit. Die modernen Schäfte und Pfannen bestehen aus körperverträglichen High-Tech-Materialien und werden aus Titanlegierungen hergestellt.

Technisch wird die künstliche Hüftpfanne nach Auffrischung des Knochenlagers im Beckenknochen eingeschlagen und verklemmt (Press Fit) und nur in Ausnahmefällen zusätzlich verschraubt oder mit Zement eingeklebt. Anschließend passt Ihr Operateur den Prothesenschaft millimetergenau in den Oberschenkelknochen ein, nachdem das Knochenlager passgerecht aufgearbeitet wurde.

Bereits am ersten Tag nach der OP beginnt die Mobilisation an Unterarmgehstützen, sehr früh ist das operierte Bein voll belastbar. Ziel ist eine frühe Alltagsmobilität und Eigenständigkeit, welche in einer Rehabilitationsmaßnahme nach dem Krankenhausaufenthalt und / oder zusätzlicher Physiotherapie weiter verbessert werden. Die Gehstützen können dann zur 6. Woche nach der Operation abtrainiert werden.

Wenn es die Knochenqualität zulässt, werden von uns in der Mehrzahl der Fälle modernste Kurzschaftprothesen eingesetzt. Diese Prothesenschäfte sind extrem kurz, wodurch Knochen und Muskelansätze in besonderer Weise geschont werden können. Dieses minimalinvasiveVorgehen ermöglicht eine Vielzahl operationsabhäniger Vorteile: kleinere Wundbereiche mit weniger Blutverlust, geringere postoperative Beschwerden, eine wesentlich schnellere Rekonvaleszenz ohne muskulären Kraftverlust, ein physiologischeres Gangbild und damit eine höhere Zufriedenheit.

Die Implantation einer kurzen, knochensparenden Prothese ist zudem im Hinblick auf eine mögliche spätere Revisionsoperation günstig, da dann noch viel Knochensubstanz für eventuelle Wechseleingriffe zur Verfügung steht.

Ist der Knochen ausgedünnt, osteoporotisch oder zystisch verformt, steht alternativ eine zementierte Technik zur Verfügung. Ihr Operateur bereitet das Knochenlager ebenfalls mit Fräsen und Raspeln vor, damit Knochenzement (es handelt sich um eine spezielle Fixiermasse, chemisch Polymethylacrylat) eingebracht werden kann. Die Prothese wird im noch weichen Zustand des Acrylates eingeschlagen, die Verbindung härtet in Minuten aus und wird „steinhart” (deshalb der Begriff: Zement).

Für die Zementschäfte haben sich Kobalt-Chrom-Molybdän-Stahllegierungen bewährt. Gerade ältere Patienten profitieren oft von einer zementierten Hüft TEP, da diese unabhängig von der Knochenqualität früh belastbar sind und kein Einwachsverhalten des Knochen voraussetzt.

Die Tribologie (Gleiteigenschaften der Paarung Kopf / Inlay)

Für die Gleitpaarung (Kugel / Inlay) haben sich Keramiken und besonders haltbare Kunststoffe (Polyethylen) etabliert. Auch Hart-Hart Paarungen, die aus körperfreundlicher, chemisch neutraler Keramik hergestellt werden, sind möglich.

Die Gleitpaarung Keramik-Polyethylen (Firma Aesculap, ImplanTec) bzw. Oxinium-Polyethylen (Firma Smith & Nephew) hat eine jährliche Verschleißrate von 10 bis 20 Mirkometer. Bei der Paarung Keramik-Keramik (alle Firmen) liegt die Verschleißrate noch eine Zehnerpotenz niedriger. Allerdings besteht für diese Paarung ein höheres Bruchrisiko.

Ihr Operateur wird anhand Ihres Befundes, der Knochenqualität und der Begleitfaktoren (Alter, Gewicht, Sportgewohnheiten) eine für Sie maßgeschneiderte Lösung empfehlen.

Gleitlager-Paarung zwischen Schaft und Pfannenelement

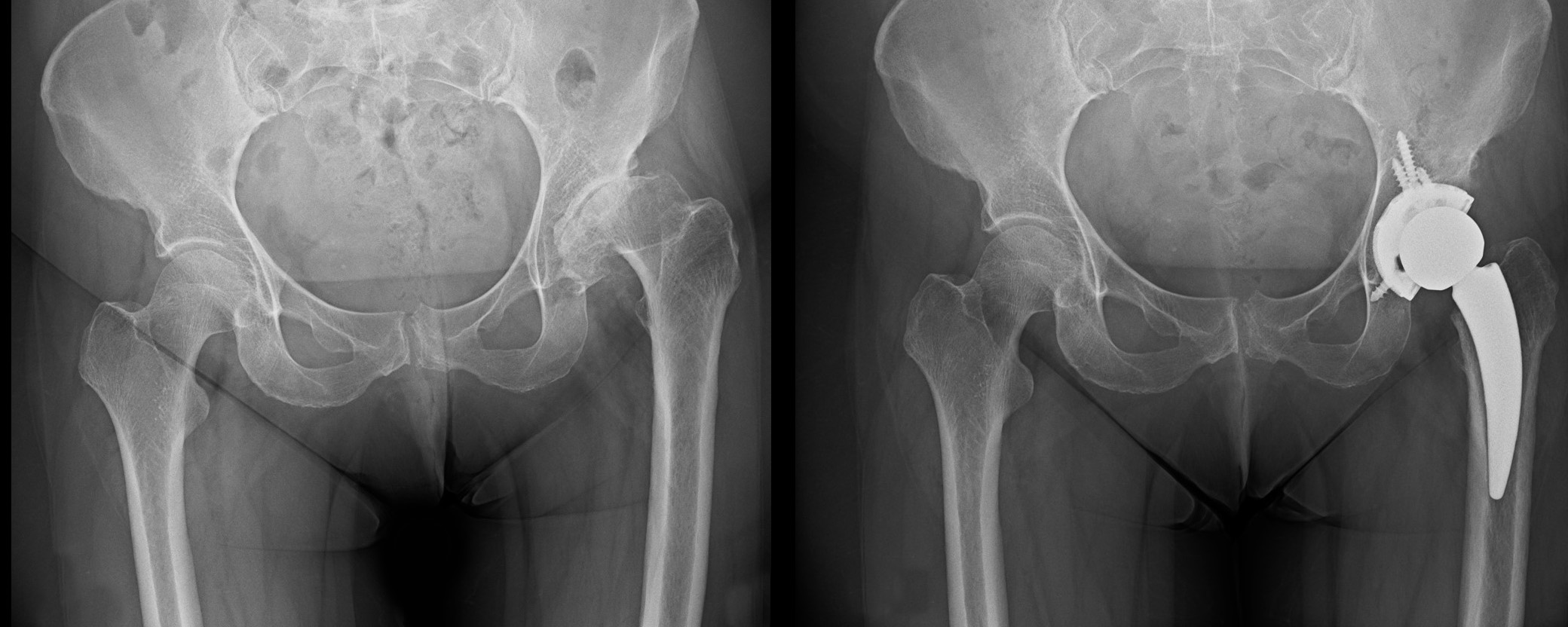

Links: Schwerste Dysplasiecoxarthrose mit deutlicher Gelenkverformung

Rechts: Postoperatives Ergebnis mit zusätzlicher Schraubenfixierung der Pfanne

Hüftgelenks-Revision

Die heutzutage sehr hochwertige Materialqualität der Endoprothesen und die ausgereiften, minimalinvasiven Operationstechniken, führen zu einer jahrzehntelangen Standzeit der Implantate und zu einer insgesamt geringen Revisionsquote.

Trotzdem ist aufgrund der Vielzahl operierter Patientin und der stetig älter werdenden Gesellschaft auch die Wechselendoprothetik (Revisionsendoprothetik) ein Gebiet von zunehmender Bedeutung.

Liegt die Erstimplantation einer Prothese viele Jahre zurück, können mitunter Verschleißerscheinungen im Bereich der Gleitpaarung auftreten, welche röntgenologisch nachgewiesen werden können und im Alltag zu neu auftretenden, oft initial unterschwelligen Beschwerden führen.

Ein weiteres, wenn auch seltenes Problem, kann in einer schleichenden Lockerung einliegender Prothesen bestehen. Durch Veränderung der Knochenqualität oder durch Mikrobewegungen kann es zu einem Schwingungsverhalten der Implantate kommen und sich eine Instabilität oder auch Lageveränderung der Prothese einstellen.

Infekte, also Keimbesiedelungen der Implantate sich ebenfalls seltene, wenn auch gefürchtete Komplikationen, bei welchen sich neben Schmerzen und allgemeinen Krankheitszeichen ebenfalls Lockerungen der Prothesen einstellen. In diesen speziellen Fällen ist eine sorgfältige Analyse und Diagnostik einschließlich präoperativer Punktionen und Laboruntersuchungen obligat.

Werden Wechseleingriffe erforderlich, braucht es einen erfahrenen Operateur und ein hohes Maß an Expertise und Erfahrung, Für den betroffenen Patienten ist neben der richtigen Ausgangsdiagnostik ein Behandlungskonzept zu erstellen, den geeigneten operativen Eingriff zu definieren und die Nachbehandlung zu planen. Teils sind die Eingriffe komplex und erfordern ein intraoperatives Anpassen der notwendigen Schritte an die individuellen Gegebenheiten des jeweiligen Patienten.

Wenn bei Ihnen Probleme mit bereits einliegenden Prothesen bestehen, sprechen Sie uns gerne an – wir verstehen unser Handwerk und bieten Ihnen die gesamte Bandbreite denkbarer Revisionsoperationen an.

Revisionsimplantat, Langschaft mit Revisionspfanne und Pfannendachaugment